Heimische Wildpflanzen im Portrait - 2024

Weil viele heimische Wildpflanzen nicht auffällig blühen, sind sie fast in Vergessenheit geraten – zu Unrecht! Flächenverlust, Herbizide und die Überdüngung der Landschaft machen ihnen in freier Wildbahn zu schaffen. Umso schöner, wenn wir ihnen in unseren Gärten zum Comeback verhelfen können – mit Naturgärten.

Die Pflanzen des Monats werden vorgestellt von der Stiftung Mensch und Umwelt.

Pflanzenportrait Juni 2024

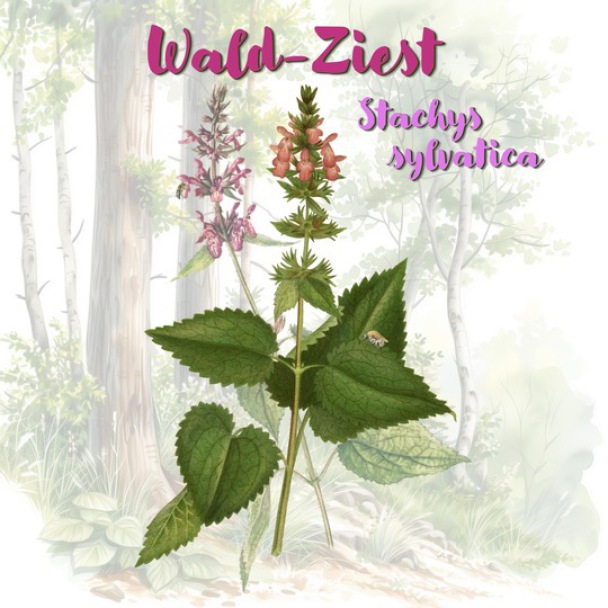

Wald-Ziest (Stachys sylvatica)

„Wenn du in den Wald ziehst, siehst du den Wald-Ziest.“ Dieser Merksatz ist erfreulicherweise fast noch für das gesamte Bundesgebiet gültig. Unsere Pflanze des Monats Juni ist vor allem in Laub-Mischwäldern noch recht häufig. Dort findet sie gute Bedingungen, denn sie mag es eher schattig, feucht und nährstoffreich.

Der Wald-Ziest ist ein heißer Tipp, da die Auswahl an heimischen, schattenverträglichen und im Sommer noch blühenden Pflanzen im Garten nicht groß ist. Wenn ihm die Bedingungen zusagen, breitet er sich stark aus. Auch an sonnigeren Stellen wächst er, wenn diese ausreichend feucht und nicht zu karg sind.

Während er nur bis zu 30 Zentimeter in die Höhe geht, machen ihn seine Ausläufer zu einem konkurrenzstarken Bodendecker, der durchaus einige Quadratmeter einnehmen kann. Gute Pflanzpartner sind der Wald-Geißbart oder die Türkenbund-Lilie, die ähnliche Bedingungen mögen. Auch auf dem schattigeren Balkon wächst er gut im Topf oder Kasten, wenn wir das Gießen nicht vergessen.

Seine kleinen Lippenblüten, die von Juni bis teilweise in den September hinein erstrahlen, sind besonders hübsch: Sie sind dunkelrot und mit einem weißen Muster durchsetzt. Zudem duften sie angenehm nach Flieder. Das zieht Hummeln und andere Wildbienen an. Die Wald-Pelzbiene, aber auch die Garten-Wollbiene oder die Gewöhnliche Keulhornbiene sammeln am Wald-Ziest Pollen. Auch Schwebfliegen und Falter können wir an den Blüten beobachten.

Die Blätter erinnern an Nesseln und riechen weit weniger angenehm, wenn wir sie zerreiben. Sie sind ebenfalls wichtige Futterquellen: Zahlreiche Schmetterlingsraupen ernähren sich davon, beispielsweise die der Gammaeule, der Gemeinen Nessel-Zünslereule und des Hohlzahn-Kapselspanners.

Mit dem Wald-Ziest im Garten oder auf dem Balkon unterstützen Sie also eine ganze Reihe an Insekten. Haben Sie ihm auch schon einen Platz reserviert?